Sammlung

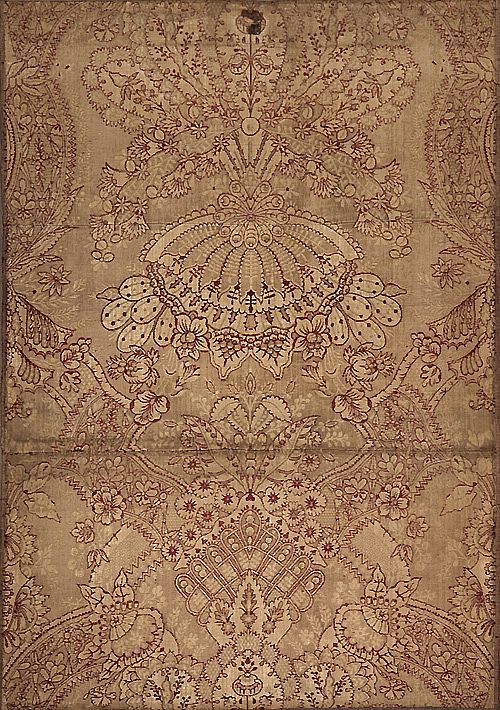

Seidengewebe mit Spitzenmuster

- Künstler/in

- –

- Entstehung

- Italien, Sizilien (?)

- Datierung

- um 1720

- Material

- Seide, gewebt, Gewebebezeichnung nach CIETA: Lampas fond satin liseré, 1 lat de lancé, à liage repris

- Maße

- Gewebe (auf dem Rahmen): H. (über die Nähte gemessen) 70,0 cm, B. 49,2 cm; Musterrapport: H. (über die Nähte gemessen) 65,0 cm, B. 48,2 cm; Webbreite: B. (mit Webkante) 49,2 cm, B. (ohne Webkante) 48,2 cm

- Standort

- Bayerisches Nationalmuseum (nicht ausgestellt)

- Inventarnummer

- T 533

- Bezug

- –

- Zugang

- Zugang vor 1886

Seidengewebe mit Spitzenmuster. Auf damastartigem, beigem Grund sind in rubinroter Seide zwei unterschiedliche blumen- bzw. spitzengemusterte Motive in feinen Linien dargestellt. Das eine Motiv ergibt sich erst beim Zusammenfügen zweier Gewebebahnen. Der Musterrapport ist 65 cm hoch. Das zentrale Motiv beginnt auf einem kissenartigen, oben gerundeten Gebilde, ähnlich einer Venusfliegenfalle, umrahmt von Blüten, spitzen Blättern und Kaktusfeigen. Die "Venusfliegenfalle" ist mit farnähnlichen Blättern belegt, aus deren Mitte eine Rosette aus Pfauenfedern aufragt. Ihr entspringt ein fünfblättriger Briséfächer: dieser Typus von Fächer war in den 1620er-Jahren in Mode, das Dekor besteht aus Strohapplikationen. Unterhalb des mittleren Fächerblattes schwingen zwei Blumenzweige mit Orchideen und Beeren zur Seite. Die Fächerblätter selbst sind mit Pflanzen geziert, der Rand rund gezackt. Über dem Fächer neigen sich zwei Mohnkapseln nach außen. Über dem mittleren Fächerblatt erhebt sich kronenartig ein Dreiblatt, hinter dem eine filigrane Spitze mit Picots zum Vorschein kommt. Derart gestaltete Spitzen sind typisch für die Zeit nach 1620. Über der Spitze sind stilisierte Blüten mit runden Blättchen angeordnet, aus deren Mitte zwei seitlich eingerollte und zwei geknickte Blätter mit Knospen entspringen. Das zweite Motiv, erst durch das Zusammenfügen zweier Gewebebahnen deutlich, zeigt ein Gefäß, gebildet aus einem Spitzenband mit Orchideendekor. Dieses Spitzenband wird über dem Gefäß, in Zickzack gelegt, weitergeführt und bildet eine kartuschenähnliche Form, gefüllt mit einem kleinen Blumengebinde mit Blättern und Beeren. Die rubinrote Musterzeichnung wird durch aus dem Grund gebildete Blümchen, Blättchen und Beeren raffiniert unterstützt. Das Gewebe zeigt nicht nur Motive aus dem 17. Jahrhundert, sondern erinnert durch die feine Linienzeichnung an die goldgrundigen Samte um 1500, bei denen das Muster nur in dünnen Linien vom Flor gebildet ist. Wiederum in Anlehnung an das frühe 17. Jahrhundert entspricht der Farbton des Grundes der so genannten "Isabellfarbe". Diese Farbe wird noch in der Literatur des 18. Jahrhunderts erwähnt. Isabellfarbe wird als graugelber bis gelbbrauner Farbton definiert, dessen Bezeichnung von der spanischen Infantin Isabella herrührt. Diese soll 1601 bei der Belagerung von Ostende durch ihren Gemahl Erzherzog Albrecht von Österreich geschworen haben, das Hemd nicht eher zu wechseln, bis er die Stadt erobert. Das geschah 1604, anschließend avancierte der Farbton des Hemdes zur Modefarbe.

Musterrapport: Rapportfolge, 1 Musterrapport über die gesamte Webbreite. Technischer Rapport symmetrisch gespiegelt an der Mittelachse, dessin à deux chemins à pointe.

Musterrapport: Rapportfolge, 1 Musterrapport über die gesamte Webbreite. Technischer Rapport symmetrisch gespiegelt an der Mittelachse, dessin à deux chemins à pointe.

Sammlung

Mustersammlung Gewebe

Systematik

Textilie - Gewebe