Sammlung

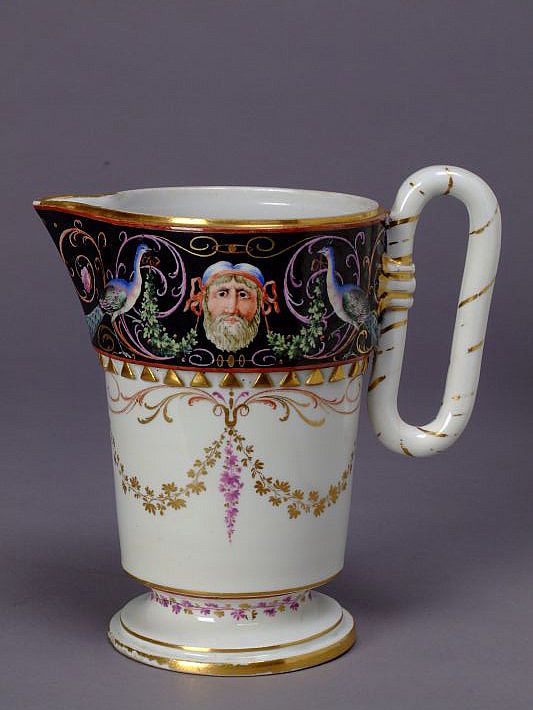

Kaffeekanne

- Künstler/in

- Porzellanmanufaktur Nymphenburg

- Entstehung

- München, Nymphenburg, Bayern

- Datierung

- um 1790 (?)

- Material

- Hartporzellan, Aufglasurfarben (Dekor), Gold (Dekor)

- Maße

- H. 17 cm 18,3 (am Henkel), Dm. 9,6 (unten)

- Standort

- Bayerisches Nationalmuseum (nicht ausgestellt)

- Inventarnummer

- 90/256

- Bezug

- –

- Zugang

- Geschenk 1990

Hohlfuß, innen 2,8 und außen 3 cm hoch, anbossiert. Unten ein waagrecht abstehendes, am Rand leicht schräges Plattenprofil; darüber zwischen zwei Rundplattenprofilen eine tiefe, hohe Schnürung. Dieser Fußteil unter einem kantig vorspringenden Gefäßcorpus. Unglasierter, ca. 6 mm breiter, teilweise glatt geschliffener Standring. Innenseite des Fußes unter der flachen Unterseite des Bodens karniesförmig weich geschwungen, der äußeren Fußschnürung entsprechend einspringend. Zylindrische, nach oben mäßig geweitete Gefäßwandung, das obere Drittel kragenförmig auf Innen- und Außenwandung im Knick vorspringend. Unter dem Kragenansatz umlaufend ein plastisches Band aus mit der Spitze nach oben gestellten Dreiecken in der Art der antiken Tropfenplatte ("guttae"). Mündungsrand kantig einspringend, aber nur auf der Außenseite. Ausguß als offene Dreieckschnauze. Fond völlig flach.

Gegenständig zum Ausguß ein großer anbossierter Schlaufenhenkel aus einem Rundstab, in Form eines langgestreckten Ringes, der quasi durch drei parallel nebeneinander gesetzte Klammern mit breit angeflachten, blattartigen Enden auf der Wandung befestigt ist.

Corpus, Fuß und Henkel einzeln aus Formmodeln gefertigt, der Gefäßcorpus nach den senkrechten Formnähten aus einer vierteiligen Form, der Henkel aus einer zweiteiligen.

Die dünn geflossene Glasur graustichig, auf der Außenseite crèmestichig.

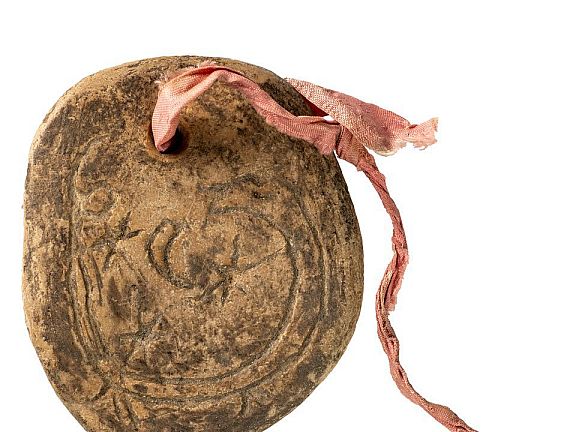

Die äußerst seltene Nymphenburger Preßmarke in Form eines vertieften, annähernd kreuzförmigen, mit den baierischen Rauten gefüllten Feldes wird um 1780 bis 1790 datiert (vgl. Friedrich H. Hofmann 1923, S. 671 und 697, Nr. 5).

Alter Familienbesitz der von Hohenhausen und Hochhaus (vgl. Inv.-Nr. 90/80, 90/257 und 90/258).

Dekor:

Außenseite des Fußrandes völlig vergoldet. Schmale goldene Ringlinie außen am Ansatz der Fußschnürung und ebenso ganz unten am Ansatz der Außenwandung der Kanne. In der oberen Hälfte der Fußschnürung ringförmig eine dünne, verschlungene Blattranke: purpurne Blattbüschel alternieren mit goldenen; am oberen Ansatz der Fußschnürung eine eisenrote Ringlinie.

Auf der unteren Hälfte der Gefäßwandung außen in Gold, Purpur und Eisenrot ornamentaler Dekor: Drei goldene Blattfestonranken (das vierte Feston anscheinend vom Maler versehentlich fortgelassen) zwischen vier senkrecht herabhängenden Blattranken in Purpur mit etwas Gold. Diese Festons in der Mitte der Gefäßachsen quasi aufgehängt an drei stilisierten, tulpenartigen, goldenen Blüten (außer unter dem Kannenausguß), aus denen auf Vorder- und Rückseite der Wandung rankenartige Blattschnörkel waagrecht zur Seite wachsen; die untere, dreiteilige Zweigranke in Gold; die größere obere, am Ende eingerollte Zweigranke in Eisenrot, begleitet von goldenen Punktketten wie auch die kleinen Zweigranken direkt an der Tulpenblüte, aus der oben noch zwei kleine gespreizte Purpurranken wachsen. Die eingerollten Rankenenden unter dem Kannenausguß durch eine goldene Ringklammer verbunden. Das plastische, dreieckförmige Tropfenband komplett vergoldet. Der vorspringende Halskragen der Kanne oben und unten eingefaßt von je einer Ringlinie in blutrotem Eisenrot und gänzlich mit schwarzer Fondfarbe übermalt. Ausgespart im schwarzen Fond bunter, pompejanischer, symmetrischer Ornamentdekor, gleichartig wiederholt auf den beiden Schauseiten des Gefäßes: In der Mitte Maskengesicht eines älteren Mannes mit blauer Kappe (?) und eisenrotem, seitlich zu Schleifen gebundenem Stirnband; das kurze Haar und der Vollbart bräunlich-blond; eisenrotes Inkarnat, schwarze Pupillen. Seitlich davon gegenständig je ein bunter Pfau. Zwischen den Vogelschnäbeln und den Schleifenenden am Männerkopf ein eisenrotes Festonband mit grünem, dickem (Eichen-?) Blattfeston mit rotbraunen Kugelfrüchten. Die Vögel vor großen Arabeskenranken in Purpur, Eisenrot und Gold, gerollt und gefiedert; die goldenen Rollranken über dem Männergesicht durch eine blutrote Ringklammer um einen goldenen Punkt verbunden.

Oberer Gefäßrand vergoldet mit Ausnahme des Randstreifens, wo der verlorene Deckel auflag. Henkel dicht umwunden durch ein (stark beriebenes) Goldband; die drei Henkelklammern mit Gold angespitzt.

BV001064009

Zur Marke: Friedrich Hermann Hofmann, Geschichte der Bayerischen Porzellan-Manufaktur Nymphenburg, Bd. 3, Produktion und Verschleiß, 1921-3/1991, S. 671 S, 697, Abb. 5

BV043552679

Zu Form und Dekor: Kat. Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer: Kunstschätze der Sammlung Dr. Max Strauß in Wien, Wien 1920, Abb. Taf. 41

BV007720735

Zu Form und Dekor: Ausst.-Kat. Bayerisches Nationalmuseum, München, 1909: Katalog zur Ausstellung "Altes bayerisches Porzellan". Bayerisches Nationalmuseum (Hrsg.), München 1909, Abb. 412

BV012449753

Zum Dekor: Rudolf von Strasser, Die Einschreibebüchlein des Wiener Glas- und Porzellanmalers Anton Kothgasser, Karlsruhe 1977, S. 48, Abb. 29

Systematik

Kanne